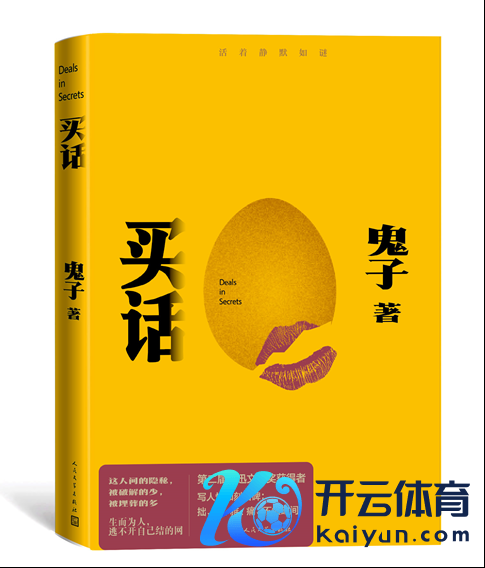

日前, 第二届鲁迅体裁奖取得者、“广西文学界三剑客”之一的盛名作者廖润柏(别名鬼子)新作《买话》由东说念主民体裁出书社重磅出书。演义陈诉凤凰男刘耳带着一肚子掩蔽复返桑梓,老屋如根,仁爱治疗。不意,七个空蛋壳掀翻了旧事的幕布,让他看到了平行时空中的另一种情面逻辑。在这个逻辑里,他是另一个东说念主:亏心、背义、冷血、绝情。原本,你的孤苦,城市没东说念主听,桑梓没东说念主懂;原本,让东说念主怯生生的不仅仅翌日,昨天更甚……

廖润柏出身于上世纪五十年代的广西罗城,代表作包括“瓦城三部曲”:《瓦城上空的麦田》《上昼打打盹儿的女孩》《被雨淋湿的河》和长篇演义《一根水作念的绳索》,曾获第二届鲁迅体裁奖、《东说念主民体裁》年度优秀演义奖、《演义选刊》年度优秀演义奖、百花体裁奖等。在他畴昔的作品中,无论是对晦气的描述如故对东说念主性的把抓,抑或是在平缓的笔触中吞吐透出的讲理,皆无一例外地为作品增多了直击东说念主心的力量。然则,尽管还是取得不小的树立,廖润柏却依然默然汲引,甘于孤独,远隔文学界的聚光灯下打磨新作品。

《买话》恰是他历时十八年树立的新篇,既有廖润柏擅长在施行宗旨精神和当代派手法之间寻找桥梁和纰谬的特征,更有千里潜多年之后,岁月千里淀下来的愈加持重的好意思学作风和愈加真切的对东说念主性、行运的衔接。体裁评述家孟华贵盛赞:“许多年以前,《被雨淋湿的河》《瓦城上空的麦田》等演义,是咱们心中绝好意思的情景;许多年以后,《买话》的声息像衰老的浮云,陈诉的是东说念主生的掩蔽,莫得陈诉的更是东说念主生的掩蔽;那莫得陈诉的才是不可言宣的况味。东说念主生不啻有初见,更多情缘如风筝断线。作者廖润柏对东说念主生彻底的体悟,就在刘耳的资格中,就在《买话》的情态里。”

廖润柏自早年作品发布以来,便被称作“通过晦气衔接东说念主类”的作者。在他的作品中,有年少失怙的孩子,有为权势耻辱的农民,有爱而不得的恋东说念主……一层接一层的晦气扑面而来,如吴承恩笔下佛祖的五指山,将读者与书中东说念主物沿途压在山下,展现冷峻而严酷的真实。他以为:“不幸与晦气,不是一个见地。尤其是在体裁作品之中。许多叙述‘自我’的作品,写的就是不幸,而不是晦气。在那些作品中,不幸是个东说念主,是‘自我’的。而晦气却是他东说念主的,是大众的……而写书大众的晦气,是不会出现‘撒娇’的,也‘撒娇’不了,因为你的心是肉长的。就我个东说念主的阅读而言,优秀的作品不错不是书写晦气,但那些伟大的作品,却莫得哪一部不是书写东说念主类晦气的,尤其是对于灵魂的晦气。”

《买话》呈现的即是廖润柏千里淀多年之后对晦气的新想考。晦气的相貌不仅有对身段的折磨,更有对灵魂的审判。刘耳早年濒临是否向同乡伸出补助的抉择时,束缚受到理性与理性、利益与说念德的筹办。在他年老返乡之后,千里寂多年的达摩克利斯之剑终于落下,石友灭一火、乡邻不亲、妻离子散,院中只剩三两黄鸡,门前来宾三三两两,他的孤苦无东说念主诉说,他的桑梓只存在于驰念之中。

在《买话》中,刘耳算作从乡村来到城市、达成阶层跳动的代表,自认无法融入城市,却又回不去乡村。文中的菜包即是极妙的隐喻:在城里是骂东说念主话,在村上即是一说念适口好菜。城里出身的细君看不上他,深谙城市官场活命规章的女儿用不上他,而回到乡村,乡邻不待见、石友不包涵,有东说念主看在女儿的面上用城市里的情面逻辑替他打点一切,殊不知更让他成了桑梓的“外东说念主”。廖润柏对于城乡发展互异之下边际东说念主的把抓,对于城市与乡村东说念主际走动中那些难熬、揪心、闹心、不可言说又不言自明的蓦地的捕捉,体现了作者千里淀多年的集会。中国东说念主民大学体裁院教师杨庆祥评价说念:“以当代的目光重新注释乡村生活,《买话》既具笑剧感,又具悲催感,这是鬼子的‘约克纳帕塔法郡’”

写稿是一场耐力试真金不怕火,生活有多长,写稿准备就有多长。廖润柏千里淀十八年,交出《买话》这么一部二十万字的小长篇,一方面不息我方,题材轻微、逻辑良好、心想深千里;另一方面冲破我方,不追求为晦气赋形、典型化孤苦,他把它们化在每一个东说念主物上、每一个细节里。于是,《买话》溶于生活,水溶于水。

校对 徐珩